La polémique suscitée par la mort d’une jeune Tunisienne qui a succombé au paludisme pernicieux, bien que cette maladie ait été éradiqué en Tunisie depuis 1979 ; a ouvert la question sur les lieux où on risque de l’attraper.

Il s’avéré dans ce cadre qu’on risque d’attraper cette maladie dans les aéroports. D’ailleurs il y’a même une forme particulière de paludisme autochtone qui s’appelle le paludisme d’aéroport.

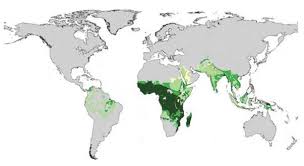

Dans ces cas c’est le moustique du genre Anopheles infecté qui transporté rapidement par avion d’un pays où le paludisme est endémique à un pays où il ne l’est pas.

Si les conditions locales permettent leur survie, ils peuvent transmettre le paludisme à des individus n’ayant jamais voyagé en zone d’endémie palustre. Exceptionnellement, le vecteur pourrait être véhiculé par bateau

Depuis 1969, 30 cas de paludisme d’aéroport ont été déclarés en France, dont 2 au cours de l’été 2008.

En 2020 en Belgique un couple de la localité de Kampenhout dans la province du Brabant Flamand est décédé du paludisme. Le couple n’avait jamais voyagé dans les régions du monde où le paludisme est endémique.

La gravité du paludisme d’aéroport s’explique par la fréquence de Plasmodium falciparum infectant des individus non prémunis et par un retard diagnostic souvent important.

C’est une maladie à déclaration obligatoire dans de nombreux pays.

Le Règlement sanitaire international (RSI) impose aux états de vérifier que les avions en provenance de zone d’endémie palustre ou arbovirale soient systématiquement désinsectisés.

Des mesures de lutte antivectorielle doivent être mise en œuvre dans un rayon d’au moins 400 mètres autour du périmètre des aéroports en zone d’endémie palustre ou arbovirale.